南乃福寿弁財天は、上方落語家の桂米朝師匠や桂春団治師匠をはじめとした有志によって創建された大阪市中央区千日前にある神社です。ミナミの文化と芸能の発展を願って建立されました。

南乃福寿弁財天の基本情報

まずは、南乃福寿弁財天の基本情報をまとめましたので、ご確認ください。

| 神社名 | 南乃福寿弁財天 |

| 御祭神 | 弁財天 |

| ご利益 | 芸能上達、家族円満、子孫繁栄 |

| 御朱印 | 無 |

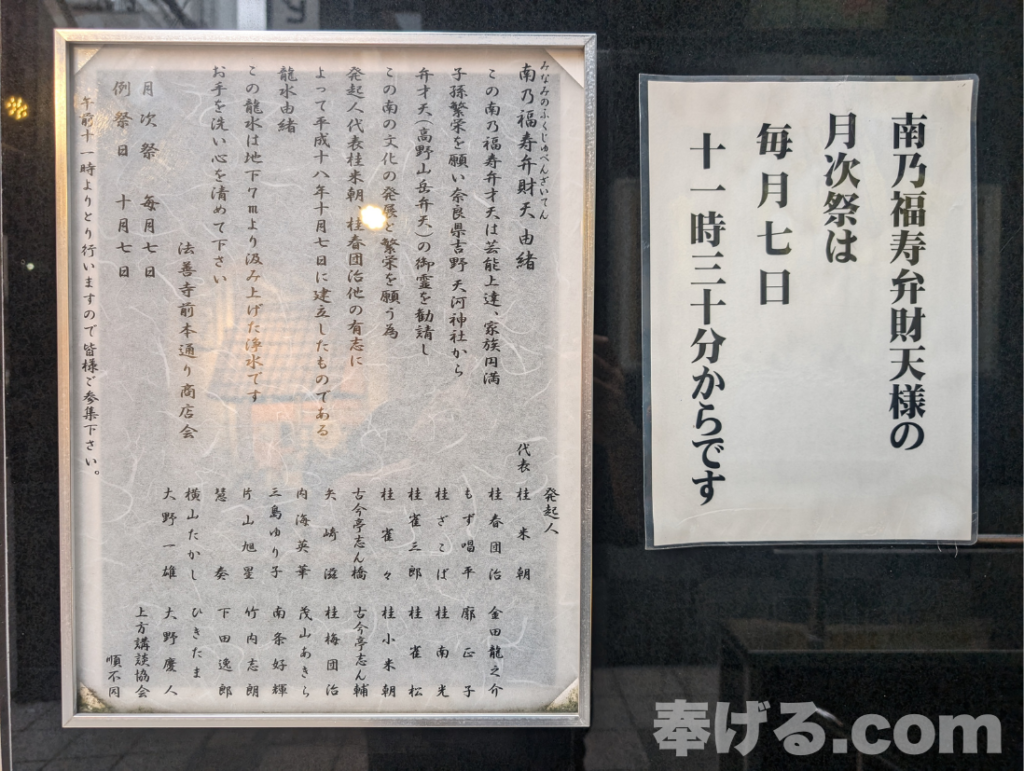

| 月次祭 | 毎月7日 |

| 特別祭 | 10月7日(天川大弁財天社から宮司が来訪) |

| 創建年 | 平成18年(2006年)10月7日 |

なお、南乃福寿弁財天は、大阪神社庁には加盟していません。

南乃福寿弁財天の3つのポイント

南乃福寿弁財天を訪れる参拝者の方には知っておいていただきたい3つのポイントをご紹介します。

発起人は桂米朝ら

この神社は、大阪ミナミという地域が古くから芸能文化の中心地であったことに由来します。特に道頓堀周辺は、歌舞伎や落語など多くの伝統芸能が発展した場所であり、その文化的背景を反映して、芸能の神である弁財天が祀られています。

発起人には、2015年に亡くなった人間国宝の桂米朝師匠をはじめ、落語、漫才、狂言、講談、歌手、舞踏、作詞、俳優・女優、三味線、琵琶、舞台装置などの演芸の各分野で活躍されている方々が名前を連ねています。

| 桂米朝(代表) | 桂春団治 | 金田龍之介 |

| もず唱平 | 廓正子 | 桂ざこば |

| 桂南光 | 桂雀三郎 | 桂雀松(桂文之助) |

| 桂雀々 | 桂小米朝(桂米團治) | 古今亭志ん橋 |

| 古今亭志ん輔 | 矢崎滋 | 桂梅団治 |

| 内海英華 | 茂山あきら | 三島ゆり子 |

| 南條好輝 | 片山旭星 | 竹内志朗 |

| 彗奏 | 下田逸郎 | 横山たかし |

| ひきたま | 大野一雄 | 大野慶人 |

| 上方講談協会 |

御祭神は「弁財天」

南乃福寿弁財天の御祭神は、弁財天です。平成18年(2006年)に、奈良県吉野郡天川村の天川大弁財天社から勧請し創建されました。

弁財天は元来、インドのヒンドゥー教における水の女神「サラスヴァティー」に由来しています。日本では仏教と神道が融合した「神仏習合」の影響で、『古事記』に登場する市寸島比売命と同一視されるようになりました。日本では特に、芸能や学問の神として信仰されています。

雑居ビル1階にある省スペース神社

南乃福寿弁財天は、千日前商店街近くの上方ビル内に鎮座しています。ビルの入口には赤い鳥居が立ち、その上には多くの芸人たちの名前が書かれた提灯が飾られています。落語の寄席を思わせる風情を持ち、大阪ミナミらしい賑やかな雰囲気を醸し出しています。

手水舎(龍水)

小さな本殿の脇には、龍水と名付けられたコンパクトな手水舎がありますので、礼拝の前にはちゃんと手を洗うことができます。案内によると、この手水舎には地下7メートルから汲み上げた湧き水が使われているそうです。

賽銭箱

賽銭箱もスタンド式のコンパクトなものです。以前は、一般的な賽銭箱が置かれていたようですが、スペースの問題なのか、防犯上の都合なのか不明であるものの現在の賽銭箱に置き換えられています。

南乃福寿弁財天への行き方・アクセス

南乃福寿弁財天は、千日前通りから少し外れたビルの1階にあります。建物の近くまで行くと「南乃福寿弁財天」ののぼりが立っていますので、すぐに見つかります。ビルの敷地内ですが参拝をしている分には特に怒られることはないはずです。

| 所在地 | 大阪府 大阪市中央区千日前1丁目7-11 上方ビル1階 |

| アクセス | 地下鉄「なんば」「日本橋」駅から徒歩約3分 |

| 駐車場 | 無 |

合わせて拝みたい

南乃福寿弁財天からおおむね徒歩10分圏内にある神社をご紹介します。

南乃福寿弁財天のまとめ

南乃福寿弁財天は、大阪ミナミという地域に根付いた芸能文化を象徴する弁財天を祀る神社です。

特に落語家や芸人たちとの縁が深く、人間国宝の桂米朝師匠らが発起人となったという歴史的背景や地域性を反映した独特な神社だと言えるでしょう。地元の人たちが立ち寄って手を合わせている様子から、地域に根付いた神社であることが分かります。

是非お近くに立ち寄られた際には、南乃福寿弁財天にも参詣してみてください。